尖顶距与股距尖顶距的研究进展

本文原载于《中华创伤骨科杂志》2016年第8期

股骨转子间骨折为骨科常见疾病,其中不稳定型骨折需要手术治疗。手术治疗可以牢固固定骨折块,有利于骨折愈合,但手术内固定失败导致螺钉切出股骨头也不少见。1995年,Baumgaertner等[1]首次提出尖顶距(tip apex distance,TAD)的概念,认为TAD <25 mm可有效防止拉力螺钉向上切出股骨头。随后该观点被广泛接受,并在临床上得到很好的验证。《美国骨与关节外科杂志》(JBJS)发表的手术教程详细介绍了股骨转子间骨折内固定的10个手术技巧,将TAD的重要性排在第1位[2]。由于TAD是以拉力螺钉为基础提出的,其是否适用于新型内固定物,如股骨近端防旋髓内钉(proximal femoral nail antirotation, PFNA)等目前尚不得而知。同时,TAD是以股骨头中心顶点为测量依据的,没有考虑螺钉在三维空间偏下的位置,不能解释螺钉偏下导致TAD > 25 mm但稳定性更好的现象。故有学者[3,4]对TAD的价值提出了质疑。在此背景下,Kuzyk等[5]对传统TAD进行了改良,提出"股距尖顶距"(calcar referenced tip-apex distance, Cal-TAD)的概念,但其应用价值尚需临床验证。本文针对TAD和Cal-TAD的发展沿革及临床应用进行综述。

1980年Kaufer[6]提出股骨转子间骨折手术治疗的5个关键因素,即骨骼质量、骨折类型、复位程度、内固定类型和内固定位置。对于骨科医生而言,前两者无法控制,但是后面3个因素是能够控制且应努力追求完美的。关于内置物在股骨头内位置的判断,最有代表性的方法是股骨头九宫格分区法(1959年)和比值法(1992年)[7,8],不足之处是前者为定性研究,后者不能判断内置物的深度[9]。

为了判断内置物在股骨头内的位置和预测螺钉切出几率,Baumgaertner等[1]提出了TAD的概念,即术后即刻正、侧位X线片上拉力螺钉尖至股骨头颈中轴线与股骨头关节面交界顶点的距离之和,以毫米为单位并校正放大率。他们将TAD应用于动力髋螺钉(dynamic hip screw,DHS)治疗股骨转子间骨折中,发现当TAD > 30 mm时,发生螺钉切出的几率为27%;当TAD为25~30 mm时,发生螺钉切出的几率为2%;当TAD < 25 mm时,发生螺钉切出的几率为0。Baumgaertner等[1]认为TAD <25 mm才能避免拉力螺钉切出,并强调拉力螺钉在正、侧位均位于正中并打入最深才安全、可靠。随后Baumgaertner和Solberg[10]报告了外科医生在接受TAD概念后的1项前瞻性研究,试验组118例股骨转子间骨折患者TAD < 25 mm,无一例患者发生螺钉切出;而对照组198例患者中有16例因TAD > 25 mm而发生螺钉切出。

随着内固定器械的发展,与钉板系统(如DHS等)比较,头髓钉(如Gamma钉、PFNA等)具有力臂短、强度大、操作简便且术后早期负重等优点,更多的临床医生倾向于选择头髓钉治疗股骨转子间骨折[11]。虽然传统TAD是作为预测拉力螺钉切出的指标而被提出的,但其用于判断螺旋刀片在股骨头内的位置同样也获得成功。

一、TAD与拉力螺钉

文献[12]报道早期拉力螺钉的切出率为8%~23%,通过改进手术技巧和有意识的加强TAD的应用,切出率降至1. 6%~3. 0%。关于拉力螺钉TAD值的范围,目前尚无统一标准。主流观点还是以25 mm为上限,螺钉置入越深越好,以不穿出股骨头为宜。Pervez等[13]的回顾性研究提出TAD < 20 mm可减少螺钉切出。Ruecker等[14]的前瞻性研究提出TAD范围应控制在5 mm以内。文献[15]报道TAD < 15 mm的患者无螺钉切出发生。发表在《美国骨与关节外科杂志》的1篇文章[16]认为TAD的最佳值为19. 9 mm,最大值为25 mm,且螺钉应放置在股骨头的正中或偏下位置。肖湘等[17]报告的TAD上限在20~25 mm之间。

TAD的值目前学界没有定论。从解剖上来看,股骨头软骨的厚度为2~3 mm,其软骨下骨的厚度为1~2mm[18],二者之和可视为5 mm,螺钉尖端不应太靠近软骨下骨,以免损害软骨的营养。TAD在正、侧位均应> 5 mm,合计TAD > 10 mm。拉力螺钉的TAD应在10~25 mm,最佳值为20 mm,25 mm可作为预测拉力螺钉是否切出的阈值。

二、TAD与螺旋刀片

文献[19,20]报道螺旋刀片切出率为2%~3%,低于拉力螺钉,但螺旋刀片从股骨头中心穿出的发生率却远高于切出率,为6. 3%。生物力学实验[21]证实螺旋刀片主要沿轴向内移,拉力螺钉主要向上方移位。螺旋刀片较拉力螺钉易于从中心穿出的原因包括:①螺旋刀片头端横截面积小、相对尖利;②螺旋刀片与Gamma 3钉的拉力螺钉直径接近(螺旋刀片直径为11. 0 mm,拉力螺钉为10.5 mm),但轴向前进时与骨质接触的面积螺旋刀片只有拉力螺钉的1 /4;③螺旋刀片通过敲击"挤入"股骨头,其周围的骨质被压缩变得致密,但尖端的骨质密度无变化。螺旋刀片向内穿出的影响因素主要包括骨折类型、骨的质量、手术操作技巧、骨折复位质量和术后负重。为了预防螺旋刀片向内穿出,可以采取以下措施:固定头颈骨块时不要将导针穿透股骨头、骨质疏松患者不扩髓、选择合适长度的螺旋刀片、使TAD值在合适范围及术后适当延期负重等[22]。

关于螺旋刀片的TAD范围,也没有统一认识。主要分为两类观点:一类认为螺旋刀片的TAD值要大于拉力螺钉的TAD值,另一类则认为两者值近似一致。前者占主流,如Liu等[23]认为螺旋刀片TAD下限为15 mm时可减少螺钉切出,Nikoloski等[24]报告PFNA的TAD在20~30 mm范围时,无一例患者发生螺钉切出;Frei等[20]认为螺旋刀片尖端距关节面下应至少10 mm。Zhou和Chang[25]回顾性分析了6篇文献,认为螺旋刀片TAD值应在20~25 mm之间,且螺旋刀片在正、侧位均应位于正中,但不要打入与拉力螺钉一样深。后一类观点主要是基于统计学证据。1项纳入4 910例患者的系统评价研究[26]发现,髓内钉组(含PFNA)和钉板组的TAD值比较差异无统计学意义(P= 0. 790)。另1项纳入759例患者的Meta分析研究[27]发现螺旋刀片与拉力螺钉的TAD值比较差异无统计学意义(P= 0. 080)。

螺旋刀片头端尖利,易于从中心穿出,我们认为螺旋刀片TAD在正、侧位均应> 10 mm,合计TAD > 20 mm,应使螺旋刀片有更大的缓冲范围,其范围在20~30 mm为好。

三、TAD与其他内置物

TAD虽然主要应用于单螺钉系统,但是在含防旋钉的双螺钉系统中(如股骨近端髓内钉等)也有应用。双螺钉系统的TAD是分别测量正、侧位片上拉力螺钉和防旋钉的TAD值,然后相加得到,其范围(Trigen髓内钉)的上限是49 mm,远远大于单螺钉系统[28]。也有学者[29]将TAD与数学向量结合起来研究双螺钉在股骨头内的位置。当拉力螺钉位于头-颈交界线的"安全区"(正位片上拉力螺钉与股骨头顶点距离小于11 mm且股骨头颈交界线中下第2个1/4处)时,内固定失败率可由34. 4%降低至4. 8%。总体来看,目前TAD在双螺钉系统中的应用远没有单螺钉系统广泛、深入。

四、关于TAD的争议

TAD作为一个临床标准得到医生广泛认可,但其仍存在很多不能用传统观点解释的缺陷。研究发现的缺陷可分为两类:一类认为TAD不能预测螺钉切出,另一类认为TAD值的上限25 mm需要随股骨头直径和螺钉的位置来进行调整。前一类缺陷主要基于有限元计算、回顾性研究和统计学分析得出[4,30,31],后一类缺陷是在生物力学实验和临床研究[3,32]中发现的,如Kane等[32]发现螺钉偏下放置导致TAD > 25 mm,但其稳定性却强于正中置钉。

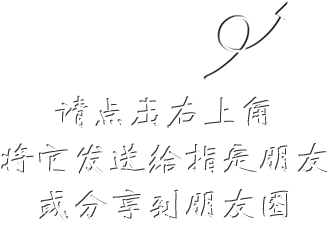

由于无法解释螺钉偏下放置导致TAD偏大而切出率并未增加的现象,2012年Kuzyk等[5]引入了"Cal-TAD"的概念。Cal-TAD是参考TAD,在正位片的TAD测量上做了修正,侧位片与传统TAD完全相同。在正位片上首先画出股骨头颈中轴线,再沿下方的股骨距作1条平行于股骨头颈中轴线的平行线,以此线为基准线,与股骨头软骨下皮质相交(B点)。测量螺钉尖端(T)与该点的距离,即为正位片Cal-TAD(图1)。侧位片Cal-TAD同传统TAD(图2)。

图1 正位片TAD与Cal-TAD的测量:T点是拉力螺钉尖点,A点是正位片的股骨头颈中轴线与股骨头软骨面的交点,B点是正位片上贴近股骨距作1条直线平行于股骨头颈中轴线与股骨头软骨面的交点,AT = XAP,BT = CalXAP, Dture为拉力螺钉的真实直径,DAP为正位片所测拉力螺钉的直径,Dtrue/DAP即正位片上需校正的放大倍数;TADAP = XAP ×(Dtrue/DAP),Cal-TADAP = CalXAP ×(Dtrue/DAP),TAD为尖顶距,Cal-TAD为股距尖顶距

图2 侧位片TAD与Cal-TAD的测量:T点是拉力螺钉尖点,C点是侧位片的股骨头颈中轴线与股骨头软骨面的交点,DLat为侧位片上拉力螺钉直径,CT = Xlat; TADLat = CalTADLat = XLat ×(Dtrue/DLat);TAD = XAP×(Dtrue/DAP)+XLat×(Dtrue/DLat), Cal-TAD = CalXAP ×(Dtrue/ DAP)+XLat ×(Dtrue/DLat),TAD为尖顶距,Cal-TAD为股距尖顶距

Kuzyk等[5]用30例合成股骨建立模型,将拉力螺钉置于股骨头内的不同位置组合(上、中、下、前、后),对合成股骨施加轴向力、侧弯力和扭转力并在X线正、侧位片上分别测量TAD和Cal-TAD,结果显示:在正位片上拉力螺钉置于下方时,其轴向刚度高于上方,差异有统计学意义(P< 0. 05),近似于中央,差异无统计学意义(P= 0. 770)。在侧位片拉力螺钉置于后方时,其轴向刚度高于前方、低于中央,差异均有统计学意义(P<0. 05);正位片上方抗扭转刚度最低,差异有统计学意义(P< 0. 05),侧弯刚度各个位置无差异。Cal-TAD在生物力学(轴向刚度、侧弯刚度和抗扭转刚度)的效力高于传统TAD。故正位片上拉力螺钉应偏下,侧位片上应偏正中;拉力螺钉越接近股骨距,轴向刚度和抗扭转刚度就越大,Cal-TAD值相应也就越小。

我们[33]通过精确的数学公式推导计算,对TAD和Cal-TAD在股骨头内的分布范围进行了仿真模拟,发现Cal-TAD所占范围较TAD要大(5. 19% > 3. 51%),且25 mm的值因人而异,股骨头直径大的患者Cal-TAD值可以适当扩大。

Cal-TAD已初步应用于临床研究,Kashigar等[34]回顾性分析170例股骨转子间骨折患者,对TAD、Cal-TAD、年龄、性别、颈干角、Parker比值、拉力螺钉位置等进行分析发现,Cal-TAD是预测螺钉切出的唯一参数,而且在不同观察者之间评估的一致性最好,偏下放置螺钉可以减少螺钉切出的发生。Cal-TAD作为对传统TAD的修正和补充,尤其对螺钉偏下放置且TAD > 25 mm但稳定性更好的现象进行了合理解释,但其应用价值尚需临床大样本病例的验证。总体来看,目前Cal-TAD概念提出的时间不长,临床应用尚不广泛。

TAD作为一种判断拉力螺钉在股骨头内位置的传统方法,目前已得到绝大多数临床医生的认同。中心置入拉力螺钉的TAD范围为10~25 mm,最佳值为20 mm, 25 mm可作为预测拉力螺钉是否切出的阈值。中心置入螺旋刀片的TAD范围为20~30 mm。偏下置入螺钉采纳Cal-TAD的概念可能更为合适,但仍需生物力学和临床研究进一步证实。

参考文献略